コーヒーはアカネ科のコフィア属に属する熱帯植物で、主に赤道をはさむ南北約25度のコーヒーベルトと呼ばれる地帯で栽培されています。

日本では小笠原、沖縄がコーヒーを栽培するのに適していると言われています。

最近では、元サッカー日本代表の高原直泰さんがネスレ日本と手を組んで、名護市の耕作放棄地にコーヒーを植える「沖縄コーヒープロジェクト」が話題になりました(2019年4月19日、朝日新聞)。

沖縄のコーヒーは、厳密に言うと「新しい」わけではありません。

最初に栽培されたのは大正時代です。大正13(1924)年に桃原農園を創設した尚順氏が北部で栽培した植物の中にコーヒーの木があったそうで、100年近く前になります。

第二次大戦後も何人か栽培している人がいたそうですが、沖縄コーヒーの先駆者と言われているのは和宇慶朝伝氏(明治39年生まれで104才で亡くなられた)で、うるま市の兼箇段でアラビカ種の「ニューワールド」というブラジル産のコーヒーの苗木を1960年代より栽培して広めてこられました。

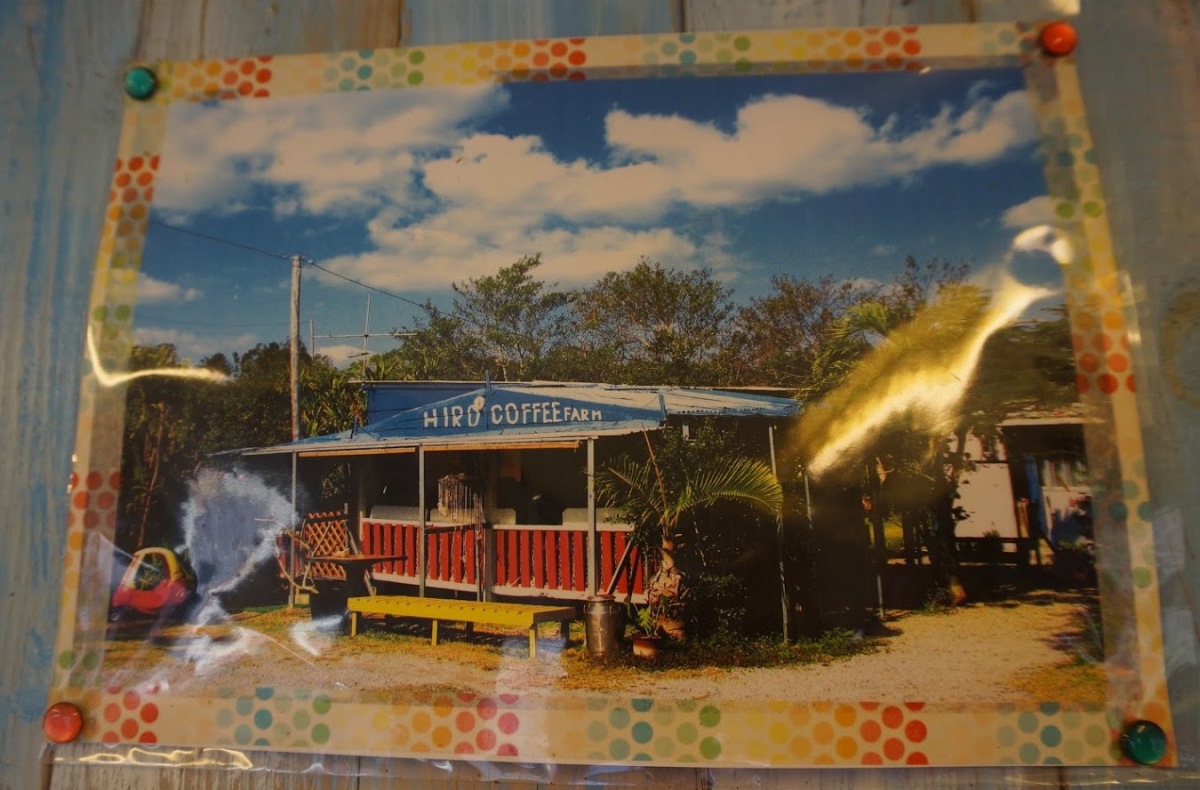

私たちも実際にコーヒーが栽培されている現場を見たいと思い、沖縄県国頭郡東村にある「ヒロ・コーヒーファーム」を7月に訪問させていただきました。

ヒロ・コーヒーファームは1993年設立のコーヒー農園とカフェで、今年で26年目になるそうです。現在、2代目の足立朋子さんが経営しておられ、お話を伺うことができました。

初代は朋子さんの父である足立浩志さんです。浩志さんは大阪出身で、若い時にハワイのコナでコーヒー栽培をしている親戚の手伝いをした経験から自らもコーヒー栽培を目指したそうです。

沖縄に移住し、当初はタクシーの運転手をやりながら、少しずつコーヒーの苗木を育てていきました。苗木は前述の和宇慶さんから分けてもらった「ニューワールド」です。浩志さんが栽培し、収穫した豆を家族で加工焙煎、朋子さんは販売とカフェというように仕事を分担して経営されていました。

コーヒの木は、収穫できるまでに最低でも3年かかるそうです。12月〜5月に収穫ですが、沖縄は台風の通り道となっていることがネックになっています。ヒロコーヒーファームでも。元々1200坪の土地で育てていたとのことですが、7年前の大型台風によって大きな被害を受け、コーヒーの木もお店も壊滅的な被害を受けたそうです。その後、ほぼ一からやり直し、現在の状況まで立て直してこられたご苦労を伺いました。

なお、海外では日陰(シェイドツリー)をつくって栽培するようですが、沖縄も日差しが強いため、日陰ネットの中で栽培しています。東村の高江地区は弱酸性土壌で寒暖差もあり、コーヒー畑に向いているとのことです。

最後にゼミのみんなでコーヒーゼリーやコーヒープリン、ホットドックなどを実食。真ん中の黒いサンドイッチはコーヒー豆を炭化させて粉にしたものを混ぜた生地の天然酵母パンをつかったもの。ソーセージもコーヒーを使ってボイルしているそうです。

アイスコーヒーはあまり苦みもなく、飲みやすくてとても美味しくいただきました。

ヒロ・コーヒーファームの足立さん、お忙しい中、丁寧に細かいところまで教えてくださりたいへんありがとうございました。

また機会があれば伺いたいなと思っています。

担当:えのかわ

編集:O