こんにちは。2023年度3年生ゼミより久しぶりの投稿です。

今年(2023年)の初め頃、「リメンバリングオキナワ」(岡本尚文編著、トゥーバージンズ出版)という本が出版されました。この本は、戦後~復帰前の沖縄に滞在していたアメリカ人が撮影した沖縄の写真と、同じ構図で写真を撮影し、現在と比較しているものです。時代による変化をビジュアルに理解でき、歴史を実感できる本となっています。

そこで、私たちのゼミでも沖縄本島南部において、復帰前に撮影された写真と同じ構図で写真を撮り、さらにそれをデジタルマップ上に載せるというプロジェクトに取り組んでみることにしました。

復帰前の写真は那覇市歴史博物館のデジタルアーカイブ、昔の沖縄の写真集、復帰前に沖縄に滞在していたアメリカ人のドン・キューソンさん、ジョン・スクラッグさんが運営するデジタル写真アーカイブ「Remembering Okinawa」(https://www.rememberingokinawa.com/page/remembering_okinawa_home)

から選択しました。

いくつか事例を紹介します。

【那覇】壺屋やちむん通り

1950年代の壺屋やちむん通り。

(出典:那覇市歴史博物館)

真ん中にガジュマルの木がみえます。中央に写っているのは南ヌ窯で、荒焼の焼き物(かめ類など)が焼かれていた共同窯です。一帯は木が多く、現在のやちむん通りのような店が全くみえません。戦争で全て焼失しまい、食事をするための器が必要だったため、戦後早い時期に壺屋に人々が戻りました。登り窯は残っていたようです。この壺屋の町から戦後の那覇の復興は始まったといえます。

2023年6月撮影 現在のやちむん通り。

70年前の風景の面影があり、ガジュマルの木も残っています。現在の琉球石灰岩の石畳のやちむん通りは2000年ごろに整備されました。通り沿いに色々な店が増え、那覇市立壺屋焼物博物館もあります。落ち着いた雰囲気が残っています。

【那覇】明治橋

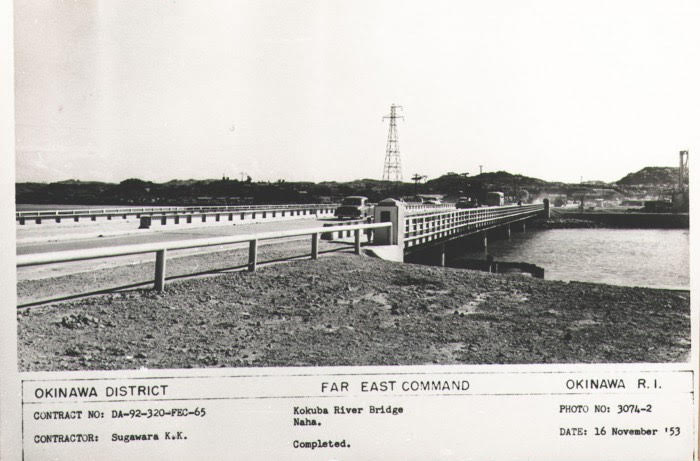

1953年の明治橋。

(出典:那覇市歴史博物館)

戦時中爆破された明治橋は、戦後の1953年米軍によって再建されました。この写真は再建されたばかりの明治橋です。当時の明治橋の周りは建物が少なく、川向うに小禄の地形がみえます。

2023年6月撮影 現在の明治橋。

現在の明治橋は戦後2代目の橋です。1953年に米軍が建設した橋は1984年に老朽化により取り壊され、現在の橋にかけかえられました。明治橋の周りには高層の建物が増え、川向うの地形はみえません。交通量も多くなっています。

【那覇】波之上宮

1953-55年の波之上宮

【出典 土井貢氏 那覇市歴史博物館所蔵】

前面の道路は未舗装で爆撃を受けた鳥居はまだそのままの状態です。両脇の建物は、参拝に来た人が立ち寄るためのお店のように見えます。

2023年5月7日撮影の波之上宮

鳥居が新しく作り替えられ、道路も整備されてました。また、歩道側には当時見られなかった電信柱が多く建っています。

【南部】南城市玉城

1956年南城市玉城の水田風景

出典:Remembering Okinawa

玉城は沖縄本島南部では珍しく、水が豊富で稲作が盛んであった地域です。平野部に水田が広がっているのが見えます。

現在の風景との違いに驚かされます。

2023年6月撮影 南城市玉城

現在では、水田はすっかり姿を消してしまいました。ほとんどの農地でサトウキビが栽培されています。潮風を防ぐために沿岸に防風林が植えられました。

Remembering Okinawa https://www.rememberingokinawa.com

これらを実際に地図上にプロットしたデジタルマップがこちらです。

クリックしてあちこちの昔と現在を比較してみてください!

文責:上江洲

編集:O