アボカドは、おいしく健康にもいいと注目され、国内需要は右肩上がりです。

近年では、「国産アボカド」も生産されるようになってきました。沖縄でも熱帯果樹の産地として、アボカドの生産に取り組む人が少しずつ出てきています。

私たちのグループでは、アボカドの基本的な情報や生態について調べ、県内で実際に栽培されている農園でお話を伺ってきました。

アボカドとは

アボカドは、中央アメリカが原産のクスノキ科・ワニナシ属の樹木で、主に熱帯・亜熱帯で生育します。

野菜的果実と呼ばれ、果物でありながら野菜のように食べられています。

アボカドはギネスブックにも、世界一の栄養価の高い果物として認定されています。

アボカドは中米からメキシコ系、グアテマラ系、西インド諸島系の3つの系統に分けられます。

(参考:https://okinawan-avocado.com/2019/12/30/avocado_variety/)

●メキシコ系

メキシコ―ラやメキシコ―ラグランデなどのメキシコ系の寒さに強い品種です。果実の大きさは100g前後と小ぶり。果皮の色は黒紫色、果肉の色は淡い黄色です。

●グアテマラ系

ハスやリード、ニムリオなどはグアテマラ系のアボカドです。果実の大きさは様々で、大きいものだと500gほどになります。ハスと呼ばれる品種が、私たちがスーパーなどでよく見かける小ぶりなアボカドです。果皮の皮はごつごつしており、果肉の色は黄白色です。

●西インド諸島系

西インド諸島系のアボカドは寒さに弱い品種です。カビラムラサキやカビラキイロなど、沖縄県の石垣島生まれの品種もあります。

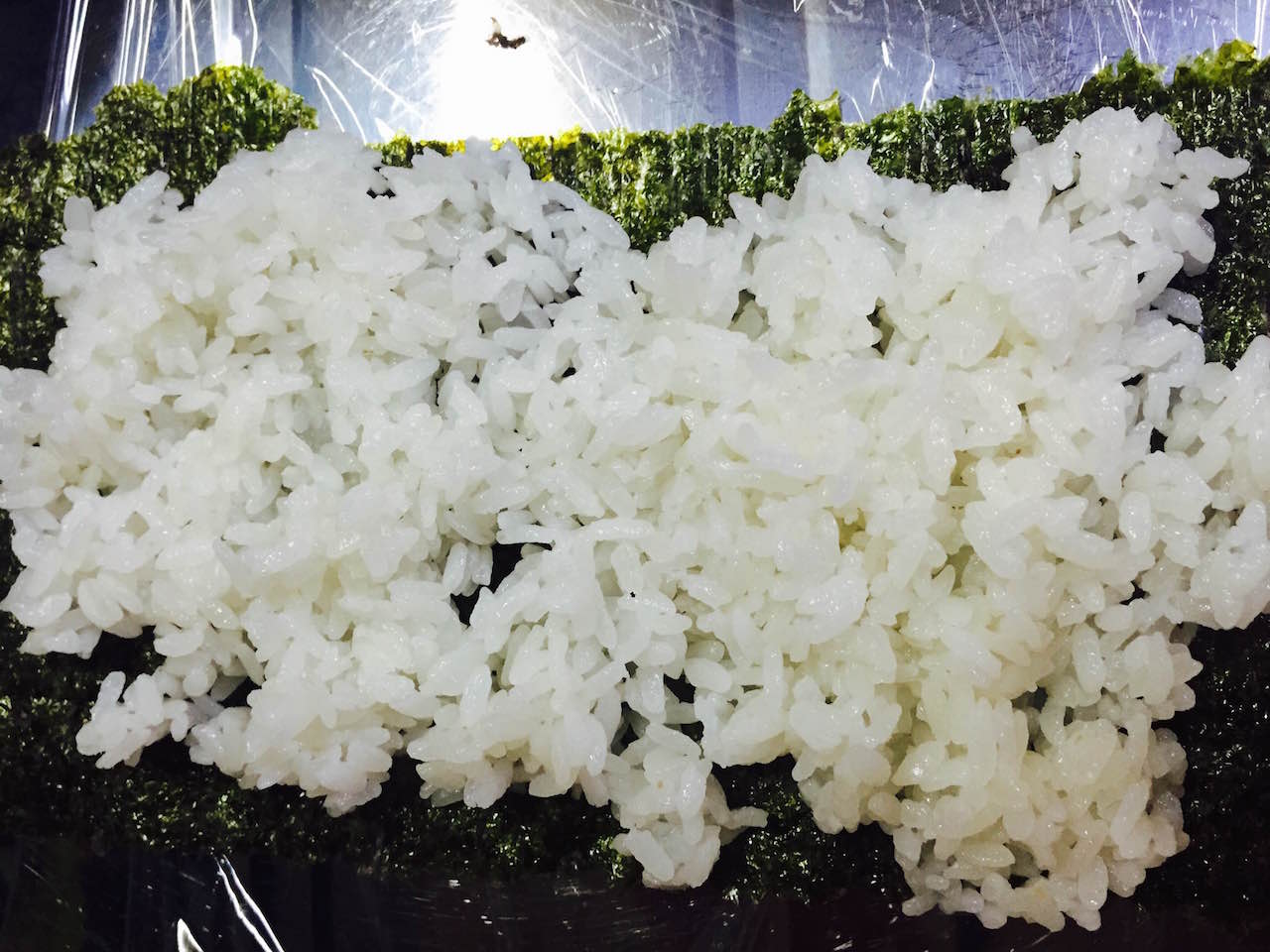

果実の大きさは500g前後から1kgを超えるものもあります。果皮の色は緑色や赤みを帯びた緑色、果肉の色は黄色です。

世界での生産状況

019年の世界でのアボカドの生産量を見ると、メキシコが32%、ドミニカ共和国が9.2%、ペルー7.5%、コロンビアが7.5%と原産地に近い中南米地方の生産量が多いです。インドネシアが6.4%で5位にランクインしていることから、アジアでもアボカドの生産が行われていることがわかります。

(参考:https://urahyoji.com/crops-avocado-w/)

日本での生産状況

日本での2018年のアボカドの生産量は和歌山県が76.8%、愛媛県が15.8%、鹿児島県が7.4%と、この3県で国内生産量のほとんどを占めています。

(参考:https://urahyoji.com/crops-avocado/)

和歌山県や愛媛県は、ミカンの栽培がとても盛んですが、アボカドは手間暇がかからない果実であること、傾斜地での生産に適していることから、近年ミカン栽培から転換している農園があるとのことです(糸満フルーツ園けんちゃん、上原さん談)。

アボカドの国内生産量は増えているとはいえ、年間千トンが輸入されているのに対し、国産アボカドは10トン程しか出荷されていません。

*******

実際に、沖縄でアボカドを栽培されている「糸満フルーツ園けんちゃん」を現地訪問させていただき、上原賢祐さんにお話を伺いました。

上原さんは沖縄県生まれで父親の賢俊さんと共に、アボカドをはじめとする様々な熱帯果樹を栽培されています。賢祐さんは山口大学大学院に在籍されていますが、2019年に休学して沖縄に戻り、熱帯果樹の栽培を始めたそうです。現在はアボカドをはじめとする熱帯果樹や野菜の栽培、農家の日常などの情報をyoutubeで発信されています。Youtubeチャンネルの登録者数はなんと1万5千人超!アボカド栽培のノウハウ、県内外の生産者との交流や、海外の論文の情報などもわかりやすく伝える人気チャンネルとなっています。

伺ったのは2021年10月。

上原さんの農園では、現在120本のアボカドの木を栽培しており、年間300〜500個のアボカドを収穫しているそうです。その他にもバナナやアテモヤ等の熱帯果樹も栽培されています。無農薬無化学肥料の栽培で、肥料には枯葉や虫の死骸、動物の糞など、自然のものを利用。地下水脈があるため、灌水は降水のみで、水やりもしていないとのことでした。

すでに収穫は終わっていましたが、少し残っていたものを見せていただきました。

アボカドを種から育てて実をつけさせるには10年ほどかかることもあり、時間がかかるため、上原さんはすでに実をつけたことのある木を穂木として、接ぎ木を行う手法をyoutube で詳しく紹介されています。家庭菜園でも活用できるとのことです。

継ぎ木のやり方を実際に見せていただきました。

詳しくはこちらをどうぞ!

アボカドの木の高さは、10m程度のものから20〜30mまで伸びるものもあります。

沖縄県内でのアボカド栽培はまだ少なく、本格的な経済栽培は限られているとのことです。

糸満市のほか、東村や石垣島などにアボカドを栽培されている農園があります。

アボカドは単価の高い果実であり、沖縄の気候風土にも合うため、今後新たな県産熱帯果実として伸びていく可能性があります。

アボカドがたわわになる風景。地元で採れたアボカドが食べられる地域、、、って魅力的ですよね!

沖縄の地域としての魅力を上げていく農産物のひとつとして、県産アボカドの今後に注目していきたいと思います!

上原さん、ありがとうございました!

文責:比嘉、黒澤

編集:O